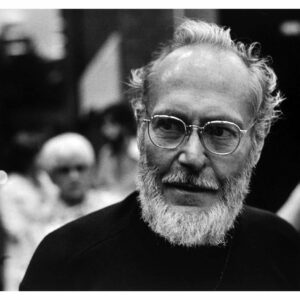

William Eugene Smith ou Gene Smith (1918-1978) est né à Wichita, Kansas, en 1918. Il prend ses premières photographies à l’âge de quinze ans, initié par sa mère après le suicide de son père, puis pour deux journaux locaux. En 1936, il entre à l’Université Notre Dame de Wichita, où une bourse photographique spéciale lui est exclusivement réservée. Un an plus tard, il quitte l’université et se rend à New York. Après avoir étudié avec Helene Sanders au New York Institute of Photography, en 1937, il commence à travailler pour News-Week (plus tard Newsweek). Il est licencié pour avoir refusé d’utiliser des appareils photo moyen format et rejoint l’agence Black Star en tant que pigiste. Finalement, il travaille pour LIFE et en freelance pour des périodiques tels que Colliers, American, The New York Times et Harper’s Bazaar. Au cours de cette période, il se marie et a deux enfants.

William Eugene Smith ou Gene Smith (1918-1978) est né à Wichita, Kansas, en 1918. Il prend ses premières photographies à l’âge de quinze ans, initié par sa mère après le suicide de son père, puis pour deux journaux locaux. En 1936, il entre à l’Université Notre Dame de Wichita, où une bourse photographique spéciale lui est exclusivement réservée. Un an plus tard, il quitte l’université et se rend à New York. Après avoir étudié avec Helene Sanders au New York Institute of Photography, en 1937, il commence à travailler pour News-Week (plus tard Newsweek). Il est licencié pour avoir refusé d’utiliser des appareils photo moyen format et rejoint l’agence Black Star en tant que pigiste. Finalement, il travaille pour LIFE et en freelance pour des périodiques tels que Colliers, American, The New York Times et Harper’s Bazaar. Au cours de cette période, il se marie et a deux enfants.

Photographe de guerre

Gene Smith travaille ensuite comme correspondant de guerre pour le magazine Flying (1943-44) et un an plus tard pour LIFE. Il accompagne l’offensive américaine, d’île en île, contre le Japon. Il est alors grièvement blessé au visage et aux mains en couvrant la bataille d’Okinawa en mai 1945, ce qui l’oblige à subir une intervention chirurgicale puis une convalescence pendant les deux années suivantes. Il a photographié 26 missions de combat aéronaval et 13 invasions dans le Pacifique et en Europe, sur terre, sur mer et dans les airs. Ses images ont même été publiées dans des magazines japonais.

Photographe de paix

En 1946, vers la fin de sa douloureuse convalescence, il revient à la photographie en se tournant vers le sujet le plus proche de lui, sa propre famille. Intitulée « The Walk to Paradise Garden », cette photographie (en tête de cet article) de ses propres enfants entrant dans une clairière, devient l’une de ses photographies parmi les plus célèbres. C’est d’ailleurs cette image qui sera choisie pour conclure l’exposition photographique historique, « The Family of Man », qu’Edward Steichen organise pour le Museum of Modern Art de New York en 1955.

« Le jour où j’ai de nouveau essayé pour la première fois de faire une photographie, je pouvais à peine charger la pellicule dans l’appareil photo. Pourtant, j’étais déterminé à ce que la première photographie soit un contraste avec les photographies de guerre et qu’elle parle d’une affirmation de la vie… »

Smith reprend aussi son travail pour LIFE en 1947 et devient président de la Photo League en 1949. Au cours de cette période, il commence une série d’essais photographiques exceptionnels, dont Country Doctor (1948), un document psychologiquement prenant qui allie la force du réalisme et du photojournalisme et l’intelligence et la créativité artistique de son auteur.

Une autre série, Spanish Village (1951), contient plusieurs de ses images les plus mémorables. Une fois encore dans cette série documentaire, William Eugene Smith réalise la symbiose parfaite entre le récit historique, le travail purement journalistique dans un cadre artistique qui emprunte à la peinture. On pense ici à cette image de veillée funèbre qui n’est pas sans rappeler les piétas les plus célèbres du Titien à Gustave Moreau en passant par Delacroix. Parmi les autres essais photographiques importants, citons aussi Nurse Midwife (1951) et Man of Mercy (1954), qui dépeignent deux personnes, une sage-femme de l’arrière-pays et le Dr Albert Schweitzer, respectivement voués à soulager la souffrance des autres.

Photographe acharné et obsessionnel

LIFE publie plusieurs de ces essais, mais bien que sa vision du photojournalisme soit avant-gardiste et brillante, il peine à s’entendre avec les éditeurs. Il refuse que ses photographies soient mises en page autrement que par ses soins, selon l’ordre qu’il choisit et avec les légendes qu’il propose. Il démissionne du magazine LIFE et a rejoint Magnum, qui soutien et lutte pour les droits du photojournalisme.

« …Je suis toujours tiraillé entre l’attitude du journaliste, qui enregistre des faits, et celle de l’artiste, qui est souvent nécessairement en décalage avec les faits. Ma principale préoccupation est l’honnêteté, et surtout l’honnêteté avec moi-même… »

Après son départ de LIFE, il continue à produire des essais photographiques, soutenus par trois bourses de recherche attribuées par le musée Guggenheim. L’un des plus grands essais photographiques qu’il produit concerne la ville de Pittsburgh. Il s’y installe et se lance, de manière obsessionnelle, dans le projet. Smith prend plus de 11000 photographies, mais se retrouve physiquement, mentalement et financièrement détruit après le projet. Les images n’ont jamais été publiées et provoquent des dissensions entre Magnum, Smith et sa propre famille. Il quitte Magnum et sa famille et s’installe à New York où il réalise une série d’images depuis sa fenêtre, sans sortir de chez lui pendant de longs mois.

L’humaniste

Le dernier grand essai photographique de William Eugene Smith, Minamata (1971-1973), traite des habitants d’un village de pêcheurs japonais qui ont été empoisonnés et gravement défigurés et déformés par les déchets de mercure d’une entreprise chimique voisine, la Chisso Corporation. La photographie de Tomoko Kamimura dans le bain avec sa mère, publiée pour la première fois dans LIFE le 2 juin 1972, choque le monde entier et permet aux habitants d’obtenir des excuses et des compensations. Cet important travail photographique sur la maladie de Minamata et les conséquences des pollutions chimiques sera porté au cinéma dans le film de Andrew Levitas, sorti en 2020 et intitulé Minamata, avec Johnny Depp dans le rôle de William Eugene Smith.

« W. Eugene Smith était célèbre à vingt ans et une légende à quarante. Au cours des années 1940 et 1950, lorsque l’excellence de la photographie créative a été introduite dans le photojournalisme, le style de reportage profondément humaniste de Smith a continuellement restructuré et élargi les possibilités expressives du reportage photo à un niveau exceptionnel.» Hal Gould, photographe.

En 1977, un an après avoir déménagé à Tucson pour enseigner à l’Université de l’Arizona, Smith meurt d’un accident vasculaire cérébral. Ses archives sont détenues par le Center for Creative Photography de Tucson, en Arizona. La collection de W. Eugene Smith, qui comprend 3000 tirages originaux, des milliers de négatifs, des planches de contact, des tirages d’épreuves et d’études, des maquettes de livres, des mises en page de magazines, des lettres, des appareils photo, du matériel de chambre noire et des dossiers. Aujourd’hui, l’héritage de Smith se perpétue grâce au Fonds W. Eugene Smith fondé en 1980 pour promouvoir la photographie humaniste et qui récompense les photographes pour leurs réalisations exceptionnelles dans ce domaine.

Guillaume Pierre LEROY